生活快节奏、信息爆炸、阅读碎片化……当所有人对时代的变化已深有感触、既困惑又无奈的当下,如何“让阅读成为你的美好时光”?如何让阅读在有限的时空内,能寻找到它更为丰富的形象和意义?为应对阅读环境的变化,上海文艺出版社重磅推出了“小文艺·口袋文库”系列丛书,作家格非、李洱、张天翼与读者一同分享了各自在碎片化时代的阅读体会。

碎片化时代如何阅读

谈及阅读的碎片化,几位嘉宾都深有感触。格非主张读一些真正重要的书,所谓“开卷有益”是错误的,“有的人不读书还比较聪明,书读多了就读傻了。有些不识字的乡下人对人对事物有准确的判断。”“所谓读书人看事情容易偏颇,如今天的媒体有各种各样的、微信、微博、所有的东西都来俘虏你,他要求你跟他一样,他会用某种价值认同来勾引你,只要你打开电脑,就不可能不受影响。”读书的“重要”取决于你的需要——比如说家里养花,那么关于怎么养花的书就重要。读书要尽可能形成自己对书的判断,一方面是一个人与自我的磨合,多倾听专家的意见。

李洱说,昆德拉说过,所有的文学问题,所有的精神问题,所有的认真书写,都代表着一个非常长长的疑问,但是网络时代的碎片化阅读要求给所有问题给一个即时的回答,这种“从左耳朵进,从右耳朵出”的快餐式、易拉罐式阅读,恰恰与“长长的疑问”相悖,它不会带来疑问,反而会造成各种各样的信息盲点。

作为80后作家,张天翼对于碎片化阅读的理解更开放乐观:“我大约有六成是纸质阅读,四成是碎片化的。一些微信公众号推送的文章其实有四五千字,比之前大家在报纸上读到的一两千字体量还大,所以我觉得没必要妖魔化互联网带来的变化。不要狭隘地理解阅读,咱们之前读过乌龟壳、牛的肩胛骨、竹片、丝绸,然后读到了纸,现在读到了屏,还有的人喜欢听书,文字和图象的载体可能一直在变,但是我们的阅读方式和吸收信息的方式并没有变,所以不用惊慌。碎片虽然是碎片,但是关键还是在于我们怎样吸收它,如果把碎片信息系统化,变成实实在在的知识,那就更无需惊慌了。

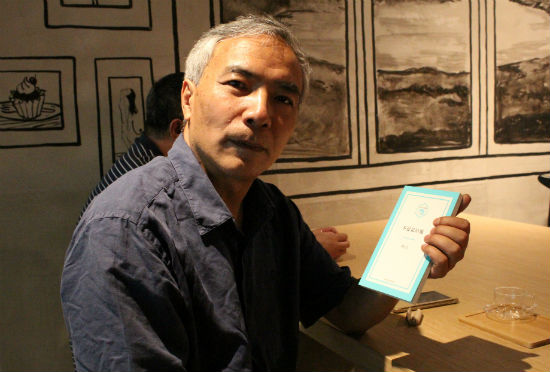

格非作品《不过是垃圾》收入“小文艺·口袋文库”

格非作品《不过是垃圾》收入“小文艺·口袋文库”“口袋书”:以被沙漠淹没的方式通过沙漠

作为国内纯文学领域的领头羊,上海文艺出版社曾推出过像莫言这样具有中国文学代表性的诺贝尔文学奖作者,也为国内的作家们出版过诸如《繁花》《江南三部曲》等颇具分量的茅盾文学奖作品。为了应对阅读环境的变化,在纷繁复杂的图书市场上为读者提供更多的选择,上海文艺出版社推出“小而简”为特色的“小文艺·口袋文库”,除了简约的装帧理念和精致的小开本设计,还利用出版社丰富的作者资源,为读者们寻找最具有典型代表的中国原创文学作家和一些曾经被市场所忽略的优秀作品,主推容易被市场忽略的中篇文学作品,为读者奉献一道特殊,而又不失品质的文学大餐。

“小文艺·口袋文库”首批推出“小说”系列20种,精选聚焦现实的“中国故事”,于日常经验的褶皱,邂逅那些低语的灵魂,讲述独属我们这个时代的传奇,以精美故事拼贴人生版图。接下来陆续推出的“器物”和“偶像”系列,则分别为引进版社科类和传记类读物,均以中篇体量解码大千世界。

李洱称这种“口袋书”能够让人们在碎片化时代更连贯地阅读,“是以被沙漠淹没的方式通过沙漠”。格非说,阅读中短篇小说的感受与阅读长篇是不一样的,长篇小说、畅销书可以一目十行,但是中短篇作家写作的时候每个句子都十分考究,阅读也需要认真阅读,“口袋书”的体量恰恰为这类作品提供了很好的平台,读者在阅读时间上也不会产生畏惧感。

“小文艺·口袋文库”首批推出“小说”系列20种

“小文艺·口袋文库”首批推出“小说”系列20种

文章来源:新浪读书